中国专家学者协会会员 戴 宣

一、概念的质疑

今天,科学家普遍认为石油是史前动物在高温高压下腐化而产生的,然而象湖泊群一样星罗棋布的油田得消耗多少动植物呢?如此推理出的结论似乎不太合乎逻辑。与有机学派相比,石油无机成因说就合理解释了石油在地壳的储量问题。现代天文学家们在星云中发现烃类大量存在,所以有人主张烃类形成于地球深部。

当我将地质学,生物学,天文学,化学等各学科的基础知识有机结合在一起融会贯通时,就获得了这样一个结果:

1. 石油、天然气、煤本是一体同源的;

2.化石能源与整个生物圈具表与里的体用关系;

3.深埋地下的化石能源正是生态系统的构建者;

4.化石能源是维持生态系统可持续发展的重要基础物质。

二、生态系统的构建

在关于石油生成有机论学说中,主要认可以下观点:

1.在大海大量植物通过获取CO2转化成自身的养份,诸如海藻等,死之后沉积腐烂形成烃类,最终汇聚在一起转化成石油;

2.在陆地上,地质灾变使大量巨型动物如恐龙等埋藏在地下,经腐烂沉积后最终汇聚在一起转化成石油;

生物死亡的遗存还是整个生态系统的生发之源,课题就切换成另一个角度,令我们更应该重视了。

氢元素与氦元素是地球上整个物质世界的根基之所在,其它元素主要是由这二种简单元素经核聚变直接或间接产生的。甲烷正是无机物向有机物转化的最初始的基础物质。现在的有机物质世界,是由少量CO2和大量甲烷经数10亿年的作用形成的。

生物学家通过对化石的研究发现了30亿年以前的远古微生物,称为古生菌。菌类也要“吃东西”,各种含碳物质是它们的主要食物。

在地球形成伊始,遍布最简单有机物,远古细菌只能靠吞噬当时大量的甲烷等烃类和少量的CO2和硫化物等生存(并以甲烷为主的烃类为主要食物),所以,启动生态系统最初的菌属应以噬烃菌占绝大多数,噬烃菌吞噬碳氢化合物维持生存与繁殖,经过生物的生化作用,形成了复杂的大分子的有机物,所以菌类的遗体——以菌体蛋白为主的大分子有机物无疑在生命进化过程中提供了更复杂的有机物。在此基础上又有其它菌种变异出来吃更复杂有机物,它又在不断的进化、变异,在漫长的时空作用下,有机物由简单向复杂不断增多,种类也越来越庞杂,渐渐构建了一个生态系统。

三、生态系统动态能量守恒论

地球在运行过程中不断消耗能量与物质,所以极高层的大气层气体稀薄,称为散逸层。在高层大气中,强烈的太阳辐射会把大气分子中很大一部分激发到极高的能量和速度,使之挣脱地球引力逸入太空中。其次,在高层大气中分子逃逸机会很大。另外,地球自转的惯性也会将一部分在高空中受引力缚束轻微的大气分子甩入太空中。

大气层在“漏气”,但大地自身有不断产生能量与物质的力量,使其能在轨道上正常运行数十亿年并构建出一个生物圈。这个球体在运动时,这些物质与能量又渐渐被释放开来,这使得地球不断漏气,又不断有新气体补充上去。

由此可以判断出,甲烷及其烃类是不断以自然状态从地幔中缓慢产生出来。作为生态系统的基础物质,不断的补给使它能一直以金字塔塔底的状态维系着生态,使生物链的底端能够获得最丰厚的食物。只有整个生态系统能不断获得最基础有机物的供给,生态系统才能可持续发展运行下去,才能在亿万年间维持一个动态的平恒而不衰竭。

四、同源的定论

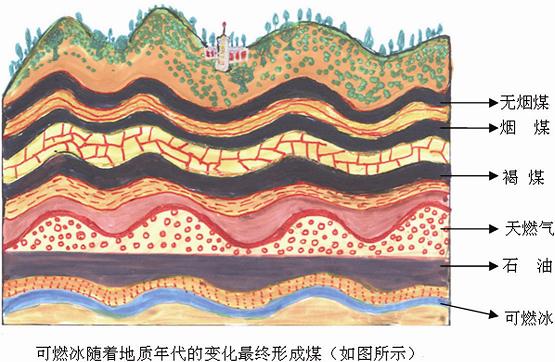

大地深处的石油会不断挥发、挥发、再挥发,为土壤赋予生生不息的功能,为整个生态系统提供源源不断的基础营养。只是,在地幔不安分的涌动中,长时间的地质作用使许多烃类由简单化合成复杂的有机物,或者形成碳链较长的烃类,呈现出固态,消失了挥发功能。所以,一部分可燃冰或石油没有参与生态系统的碳循环中,而是化合成呈固态的烃类和极少量的其它有机物。在陆地升抬的过程中,可燃冰首先形成油气田,积聚在岩石圈中的背斜构造中。经过长久的渗漏与地质变迁,油气田中的油气渐渐减少,长链分子越来越多,石油即由透明渐变浅黄、深黄、浅棕、深棕乃至黑色,直至成为沥青。沥青主要含量就是固液态的烃分子。这些烃中的氢元素性质活泼易置换,碰到氧、硫、硅等元素,很轻易就离开它原有位置,而与其它元素结合形成氢气、硫化氢、水等。粘稠的沥青在此过程中逐渐被石化、碳化,就形成煤。煤炭种类由低级到高级的分类,就是体现的沥青最后未挥发尽的一个残余过程。

以此推断,富含挥发份并冒烟又较软的褐煤较烟煤形成的时间应短少;热值极高又坚硬透亮的无烟煤就是将残余挥发物挥发殆尽后形成的精品。

可燃冰在纵深的地幔的涌动中开始了它的旅程。一路上不断挥发它的自身,为一个又一个生物圈提供最基本原,当我们看到它时,是一片闪亮如乌金般光灿!煤是大自然最简单有机物在完成生化作用后最终的余物。它深埋在土层中仍能富饶一方土地,当您看到煤如是形成时,就能体悟到很多关于煤的秘密了。煤的表象与其它矿物并无二致,并且一层一层的纹路似乎证明自己与植物完全无关;尤其煤矿经常呈层状分布,并且随地形山势的高低而起伏蜿蜒,厚度与层状依然能保持不变,它的确像凝结的液体或膏脂,而没显露出地质灾变汇聚的的特征。

可燃冰在纵深的地幔的涌动中开始了它的旅程。一路上不断挥发它的自身,为一个又一个生物圈提供最基本原,当我们看到它时,是一片闪亮如乌金般光灿!煤是大自然最简单有机物在完成生化作用后最终的余物。它深埋在土层中仍能富饶一方土地,当您看到煤如是形成时,就能体悟到很多关于煤的秘密了。煤的表象与其它矿物并无二致,并且一层一层的纹路似乎证明自己与植物完全无关;尤其煤矿经常呈层状分布,并且随地形山势的高低而起伏蜿蜒,厚度与层状依然能保持不变,它的确像凝结的液体或膏脂,而没显露出地质灾变汇聚的的特征。

天然气、石油、煤是一体同源的,所以它们有着相似的共性,通称为“化石能源”。烃是有机质的骨架,构筑了一个多彩多姿的生物世界。碳氢化合物是有机物的母体,所有的有机化合物,从结构上说都可以看作是由烃衍变而来,都是烃的衍生物。一切有机物都是一体同源的!

五、无可争论的证据

2007年5月,我国科学家在南海成功获取天然气水合物样品。又是依据微生物显示出的最直观迹象:当海底勘探船中的摄像镜头猎取到海底不断出现白花花的白点时,科学家都兴奋了起来。这些白点就是他们要找的那种被称为菌席的标志物。菌席就是甲烷菌,是一种靠吃甲烷维生的微生物。它的遗兑聚集多了,就形成了一个非常重要的标志。有菌席就有冷泉,冷泉正是可燃冰从裂缝中喷上来时形成的温度较低的液体。有冷泉说明下面有可燃冰。所以,菌席帮助中国科学家顺利寻找到了深藏海底的可燃冰矿藏,且成功获取了天燃气水合物的样品。

不仅微生物能指示油气藏,还有一些植物也可为勘察队员指引方向,被称为“有生命的记号”。曾经有科学家在有石油矿藏的地方,发现过几种害了“巨人症”的奇怪树木,它们的身体比其他地方的同伴要高大两三倍,但发育却是畸形的:有的树枝长得比枝干还长,而树叶却小得只有手掌那么大。这些树木看起来令人发笑,它们很象童话故事里讲的那些魔树。更奇烃的是,它们在一年的时间里开两次花或换两次叶子。这种奇怪的树木帮勘探石油人员寻找到石油。

在寻找煤矿的过程中,勘探者经常凭借多年累积的经验,根据植物茂密的程度来判断哪座山上有乌金埋藏。他们认为藏煤的山比其他山养份足,植被相对茂密,所以宣称看到哪座山“肥”就有可能有矿,而“肥”的标志就是这座山上的植物要比邻近的地方生长茂密。

以上诸事例足证化石能源与生物之间具养份补给及能令生命依之存活的因果关系。

六、结论

化石能源是一体同源的。化石能源起源告诉我们,在大地上一切具有一种根本次弟的运动规律,久远时空作用下的次递呈现使过去与现在、无形与有形、简单与复杂、隐藏于显露有机地揉杂在一起,交织成一幅山灵水秀的瑰丽画卷。将一个正确的人文思想根植到大众内心深处,方能从源头减少温室气体的不断排放,减缓环境污染与地球变暖的速度,遏制生物物种不断灭绝的痛心局面。▲

投诉

投诉 京公网安备 11010602130025号

京公网安备 11010602130025号